リハビリテーション科

地域に根ざしたリハビリテーションの提供を目指していきます

三省会リハビリテーション部門理念

私たちは質の高いリハビリテーションの提供と、健やかで安心して過ごせる地域作りへの貢献を目指します

基本行動指針

- 患者様を尊重し地域生活を通じて一人一人の身体・環境状況にあわせて対応します

- 予防事業や地域に向けた外部活動の充実を図ります

- 地域との繋がりを深め“その人らしい生活、社会性”が継続して送られるよう支援します

- 個人個人が周囲への思いやりと和を意識して行動し信頼を得ることが出来るよう努力します

- 患者様をみんなで診る体制を作ります

施設基準

脳血管等(Ⅰ)、運動器(Ⅰ)、呼吸器(Ⅰ)の認定を受けています。スタッフ数

理学療法士 21名、作業療法士 5名、言語聴覚士 3名、助手 1名対象疾患

- 脳血管疾患・パーキンソン病などの脳神経外科・脳神経内科疾患

- 脳膿瘍、脊髄損傷などの中枢神経疾患

- 四肢や手・指の骨折、変形性関節症、脊椎疾患などの整形外科疾患

- 末梢神経疾患及び慢性の神経筋疾患

- 肺炎などでの安静後や外科の術後の廃用症候群(活動能力の低下)など

- 癌疾患

認定理学療法士

- 健康増進・参加1名

- 運動器1名

- 介護予防2名

- 管理・運営1名

学会発表

- 2024年

- 第6回日本産業理学療法研究会 「現役世代(就労者)を対象とした運動器検診導入に向けた取り組み」

- 第6回日本産業理学療法研究会 「睡眠時間、残業時間、運動習慣、ストレスが慢性疼痛に与える影響と業種別関連性 」

- 第82回全国産業安全衛生学術大会 「当院での職業性腰痛予防対策の実践活動報告~医療安全委員会を通じて~」

- 第10回日本スポーツ理学療法学会学術大会 「跳躍距離および跳躍動作の経時的変化について」

- 第10回日本地域理学療法学会学術大会 「複数既往を持つ大腿骨転子部骨折患者に社会参加のための復職を目的に介入した一例」

- 2025年

- 第10回日本ウィメンズヘルス・メンズ・ヘルス理学療法研究会学術大会 「妊娠授乳関連骨粗鬆症を呈した若年女性に対し、食事療法と運動療法を行転倒予防・育児動作を獲得した症例」

- 第58回日本作業療法学会 「右前腕デグロービング損傷にて喪失した作業的役割の獲得に向けスプリント療法と認知行動療法を用いた一事例」

- 第58回日本作業療法学会 「ADOC-Hで共有した目標の達成から行動変容へと至った一事例~上腕骨悪性腫瘍術後に橈骨神経麻痺を呈した10代女性~」

- 第31回群馬県理学療法学会 「デスクワーカーが多い勤労者における慢性疼痛とストレスや生活習慣との関連性」

- 第11回日本地域理学療法学会学術大会 「当院地域包括ケア病棟における入退院時FIMを用いtが転帰先及び自宅復帰の調査~高齢単身世帯に着目して~」

その他有資格

- 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

- 群馬県スポーツ協会認定アスレティックトレーナー

- 日本パラスポーツ協会公認中級パラスポーツ指導員

- フットケアトレーナーマスターライセンス/Cライセンス/シューフィッタプライマリー

- 三学会合同呼吸認定士

- LSVT LOUD

- ディサ-スリア認定セラピスト

- 健康経営アドバイザー/エキスパートアドバイザー

- 地域ケア会議推進リーダー/地域包括ケア推進リーダー/介護予防推進リーダー

院内・外部活動

- スポーツリハビリテーション

- インソール

- HRIP

- ウィメンズヘルス

- 地域支援(介護予防教室、自主グループ支援事業、地域ケア会議、生活支援体制整備事業)

理学療法

病気やケガで大変となった動作を中心に、身体機能及び動作能力の評価を行い、それぞれの患者さま・ご家族さまの生活状況やご希望に応じた目標に向けて、運動や動作指導ならびに生活環境の提案等を行っています。

作業療法

身体機能や認知機能などの改善を目的として、様々な作業活動を用いた治療を行います。評価をもとに、身の回りの生活動作や家事動作の練習・仕事への復帰を目指した練習などを行います。また、状態に応じて自助具や装具を作成します。

言語聴覚療法

脳血管疾患の後遺症から失語症や構音障害により日常のコミュニケーションに支障をきたしている方、また摂食嚥下障害により食べる事が難しくなった方に対して、専門的評価を実施しコミュニケーション能力の改善や生活の質を高める事が出来る環境づくりなどご提案させて頂きます。

当院リハビリテーションの特徴

地域包括ケア病棟における取り組み

地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えたリハビリテーションを行います。個別に基本動作(座る・立つ・歩く)や生活動作(食事・トイレ・着替え・入浴等)の改善を図るために、リハビリテーション室や病棟の実生活の場で練習を行います。また、集団で心身機能・日中の活動性向上目的に昼食前に嚥下体操・ラジオ体操を行い、午後は体操・脳トレ・レクリエーションなどを行います。生活動作の自立に向け病棟スタッフと連携し、食事やトイレ誘導ごとに見守りや介助歩行など積極的に関わっています。必要に応じて家屋調査やリハビリ見学など退院支援も対応します。リハビリスタッフが常駐していますのでお気軽にご相談ください。

地域包括ケア病棟での集団体操の様子

リハビリテーション見学

退院後の生活に向けた準備として、ご家族へのリハビリテーション見学を積極的に行っています。怪我や疾病などにより身体の状態が変わり、これまでと同じ動きが出来なくなってしまうと、元の生活に戻れるか不安に感じる患者様、ご家族様も少なくないと思います。その際には、実際に患者様の動作を確認していただき、退院後の生活について具体的な提案ができるようにしています。

退院前訪問指導

退院後に安心した生活を送れるように、ご自宅を訪問し実際の生活場面をみた上で、患者様またはご家族に対して、福祉用具の選定や使い方、家屋改修のアドバイスを必要に応じて行っています。

退院時指導

退院後の生活が円滑となるように、また生活の中でよりスムーズに活動できるように、患者様やご家族、生活支援者の方に対して練習指導や介助指導などを行っています。

介護予防教室への参加

近年、介護予防やフレイルとその予防について良く聞くようになりました。私たちリハビリテーション職においても、病気や怪我をした後のリハビリテーションだけでなく、介護状態になることの予防や再発予防などの重要性が注目されてきています。当科でも、地域での予防活動に興味あるスタッフを中心に研修の受講や資格を取得し、地域の高齢者に実施されている、介護予防教室等に講師として参加しています。教室では、介護予防や認知症予防、フレイルの予防などについての講話や自宅やグループで取り組める運動の紹介をしています。いつまでも元気でいきいきと住みなれた地域で暮らせるようにお手伝いをしていけたらと考え活動を続けていきたいと思います。

外来リハビリテーション

身体の痛みにより日常生活に不自由を感じている方や食事や水分でむせ込んだり飲み込みにくくなった方、また、当院入院中にリハビリを行っていたが、退院後の生活に不安がある方など、在宅生活を送りながら通院が可能な方に対して、外来でのリハビリテーションを実施しています。(整形疾患や脳血管疾患含む)

外来では痛みに対する治療、生活や環境に対するアドバイス、個人に合った自主練習を指導するなどで社会生活に適応できるようにサポートしていきます。

スポーツリハビリテーション

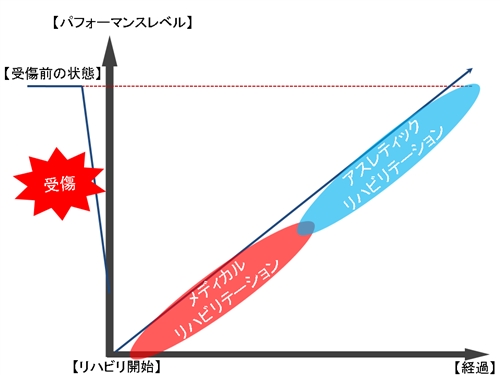

スポーツリハビリテーションとはスポーツ活動において生じてしまった障害に対し、患部の治療のみならず、スポーツ活動に必要な全身機能の強化を図り、競技場面において思い通りのパフォーマンスが出せるようサポートし、スポーツに復帰するためのリハビリテーションです。

当院にはアスレティックトレーナーが在籍しており、手術後早期から日常生活に復帰することやスポーツ復帰に必要な基本的な能力の改善を目的とする「メディカルリハビリテーション」を経て、スポーツ復帰と競技特性に合わせたパフォーマンスの向上を目指す「アスレティックリハビリテーション」と段階を踏んで競技復帰を支援します。

スポーツまでの復帰イメージ

理学療法士

丸山 広樹

日本体育協会公認アスレティックトレーナーとは、日本体育協会が認定しているトレーナーの資格です。役割としては、競技者の健康管理、障害予防、スポーツ外傷・障害の救急処置、アスレティックリハビリテーション及びトレーニング、コンディショニングなどスポーツ現場での幅広い対応を行っています。2020年10月現在、全国で4,331名、群馬県には26名います。その中で病院に勤務している人は意外と少なく、県内にはアスレティックトレーナーが常勤する病院は数箇所程度しかありません。私は病院業務の他、病院外活動として、現在は高校サッカー部と県トレセンサッカーチームにトレーナーとして帯同しています。また、県内サッカー・野球大会でのメディカルサポート、高校野球部でのトレーナー活動、群馬県体育協会メディカルチェックを行った経験もあります。スポーツ現場での活動経験があるからこそ、「怪我を治す」だけではなく「身体を動かしやすくする」「怪我を繰り返さない」ためのサポートが可能です。

アスレティックリハビリテーション 例①

アスレティックリハビリテーション 例②

スポーツ障害について

スポーツによる怪我や痛みで悩んでいませんか?

繰り返し怪我をしたり、痛みがなかなか治まらない方はいませんか?

運動を休む、シップを貼るなどしても治らない経験はありませんか?

痛みには必ず原因があります。

例えば、膝が痛いときは膝自体の問題の他、股関節や体幹の筋力が弱い場合が多いです。

理学療法士はこのような状態を見極め対応しており、小学生から社会人まで幅広い年代、またレクリエーションレベルから競技レベルまで、個人に合わせた復帰プログラムを考えていきます。

まずは整形外科を受診し医師にご相談ください。

インソール(靴の中敷)作成

理学療法士

青木 真也

フットケアトレーナーとはNPOオーソティクスソサエティーが認定する資格です。

主な活動として、足と靴が原因で起こる様々なトラブルを医学的根拠に基づき、歩くバランスから分析をし、足に合った正しい靴のフィッティングやインソール(靴の中敷き)の作製による改善を図ります。

県内の医療機関でこのような資格をもつスタッフが活躍している場は少ないのが現状です。当院では資格を持つ4名のスタッフが中心となり、足元から患者様の生活を変えるために取り組んでいます。

個人的にはシューフィッター(靴販売店向けの資格)も取得し、より高い技術の提供を目指すとともに、院内外にて足と靴の重要性について講演する機会もいただき、地域へ向けた活動も実施しています。

こんな悩みを抱えていませんか?

(左)外反母趾、(右)扁平足

- 長く歩くと膝や足や腰が痛くなる

- 指が変形していて痛みがでる

- スポーツをしていて怪我をしやすい

- 外反母趾・扁平足だと言われた

- 足にタコができて痛む

- 歩き方が変だと言われる

このような症状は、普段履いている靴などに原因があるかもしれません。

インソールとは、中敷に既成のパッドを貼り靴や足元の環境を整える事で、患部にかかる負担の軽減と変形の予防を目的に行われる治療で使用される道具の1つです。当院では従来の足型をとって作製する方法ではなく、その方個人の歩きなどの動きを見て作製する方法で行います。

インソール(中敷き)を使用すると足の裏から左右のバランスを整えて、根本にある悪い動きを良い動きへ変えることで上記の症状が和らぎ、姿勢が良くなるなどの効果が期待できます。

インソールとは?

靴や足元の環境を整える事で、患部にかかる負担の軽減と変形の予防を目的に行われる治療で使用される道具の1つです。

当院では従来の足型をとって作製する方法ではなく、歩きなどの動きを見て作製する方法で行います。

足の裏から左右のバランスを整えて、根本にある悪い動きを良い動きへ変えることで上記の症状が和らぎ、

姿勢が良くなるなどの効果が期待できます。

対象

これまでに変形性膝関節症、外反母趾、開張足、扁平足の方に作製しました。その他には、腰や股関節に症状がでている方に作製した事例もありました。個々で状態や症状が異なる為、まずは整形外科を受診し医師にご相談ください。

~作製までの流れ~

初めに整形外科医の診察により、インソールの必要性の有無を判断します。必要性がある場合は、医師からのリハビリ依頼にてインソールの作製が可能となります。

問診

足サイズ形測

gait viewでの計測

姿勢・バランスの評価

普段履いている靴のチェック

歩行状態の評価

パッド合わせ

調整

出来上がり

HRIP(Horie Reha Industry Project)

理学療法士

丸山 凌

近年、生産年齢人口減少などの社会的背景により「健康経営®」が注目されてきています。

健康経営とは、従業員の健康保持・増進のための取り組みが、将来的に収益性等を高める「投資」であるという考えのもと、従業員の健康管理を経営的・戦略的に実践することです。従業員ひとりひとりが心身ともに健康な状態で働くことは、高いパフォーマンスで仕事ができることであり、結果として企業の業績を伸ばすことができます。太田市は北関東No.1の工業都市です。ものづくり産業を支えるのは多くの従業員であり、太田市では健康経営の普及・実践が急務と考えています。

当院では、HRIP(Horie Reha Industry Project)という有志のチームがあり、様々な活動*を実施しています(*活動については下記参照)。個人的に健康経営に取り組む中小企業に対して課題抽出・改善提案・計画策定などの実践支援を担う専門資格である健康経営エキスパートアドバイザーを取得し、より良い活動を目指しています。

従業員の健康に目を向け、将来的に企業の生産性アップ・企業のイメージアップを目指しませんか?「これから健康経営に取り組んでいきたいけど具体的に何から始めてよいか分からない」、「従業員の健康が心配」、「腰痛対策でできることを知りたい」などのお悩みを健康経営エキスパートアドバイザーが経営者の皆さまに寄り添いながら解決致します。ぜひお気軽にご相談ください。

HRIPメンバー

当院では、働く現役世代の方々を対象に、運動器健診を実施しています。ご自身の運動機能を知る機会は少ないかと思います。この機会にぜひ運動機能をチェックし、長く働けるカラダづくりをしていきませんか?

お問い合わせはこちら

活動実績

- 病院・介護老人保健施設従業員の勤務中の痛みに関するアンケート調査

- 病院・施設にて介助技術指導・腰痛予防講話

- イオンモールでの就労支援事業参加

- 就労者の痛みに関するアンケート調査・運動機能チェック(柔軟性・筋力等)

- リハビリテーション科におけるメンタルヘルスに関するアンケート調査

- ポスター作製・掲示

自宅でできるストレッチと運動紹介

肩に不安がある人向けに自宅で簡単にできる肩のストレッチと運動を動画で紹介します。

ストレッチと運動で肩の痛みや動きの改善・予防に繋がります。是非試してみてください。

平成28年国民生活基本調査では、症状別にみると男性は①腰痛、②肩こり、③咳や痰が出るという順、女性は①肩こり、②腰痛、③手足の関節が痛むという順で自覚症状があったと報告されています。このように多くの方が腰痛、肩こりに悩まされている現状があります。

今回、肩のストレッチ、運動についてご紹介いたします。「肩を動かすと痛い」「動きが気になる」「肩こりが良くならない」といった症状の方にぜひ御覧いただきたい内容です。仕事のためであったり、新型コロナウイルス感染症による自粛のためであったり、病院に通うことができない方に自宅で簡単にできる肩のストレッチ、運動を動画で紹介いたします。ストレッチと運動をすることで肩の痛みや可動域制限の改善、予防につながります。毎日できなくても少しずつ続けていただくと効果が出ます。ぜひ試してみてください。

外来診療案内

運動器系(整形外科疾患でリハビリが必要な方)と脳血管系(整形外科疾患以外でリハビリの必要な方)で診療時間が異なります。

運動器系

※日曜、祝日はお休みとなります。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 9:00~12:30 |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 14:00~17:00 |

○ 15:00~17:00 |

○ 14:00~16:30 |

○ | ○ |

脳血管系

※日曜、祝日はお休みとなります。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 9:00~12:30 |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 14:00~17:00 |

○ | ○ | ○ | ○ |